文/也思專員 Philis

也思 We Can 營隊活動,這次來到桃園龜山大埔國小五年甲班!

這場營隊是受輔導室之邀,期望透過服務學習的教學歷程能帶給班上團隊合作經驗,促進班級友善氛圍。也思依然依循準備、服務、反思及慶賀階段設計活動,從遊戲體驗獲得事實與觀點的認知,融入公民行動方案,提升學生覺察能力,改善人際互動關係。

畢業季過後即將成為最高年級的他們,在課程中展現出穩重風範,無論是外向或害羞的孩子,都勇於發表看法並參與討論。

準備與反思

什麼是事實?什麼是觀點?

Anita 老師拋出問題:「你們知道事實與觀點的差別嗎?」

孩子們熱烈搶答:「我學過了!」、「我覺得是觀點」、「事實是有發生的事情」!

透過動畫影片,我們進一步探討三個問題:

Q1: 觀點不同怎麼辦?

A1: 要尊重彼此、好好溝通,避免衝突。

Q2: 爭論的重點應該是什麼?

A2: 吵觀點只是意氣之爭,應該聚焦在可查證的事實。

Q3: 為什麼要分辨事實與觀點?

A3: 為了不被誤導,避免誤解與衝突。

小結:事實可被驗證,觀點來自個人感受。

網路資訊真假難辨?人人都該有獨立思辨力!

我們一起觀看一則泰國廣告,拋出提問:短影音世界中,當片段被斷章取義後,真相還看得清嗎?

孩子們思考後給出真誠回應:

「影片是片段,沒有前因後果。」

「網路上的東西不一定是真的。」

「應該問大人或查資料確認真實性。」

轉傳前查證、經個人獨立思考判斷,才是對資訊負責的態度!

一句「謝謝」,讓衝突止步

透過《狐狸與鸛》的繪本,讓孩子們學習面對不理解、甚至帶有敵意的語言時,該如何處理?

Anita 老師鼓勵大家勇敢澄清事實,說出自己的想法,才能解除心裏的疑慮,避免誤會。即便彼此觀點不同,也可以做出:「謝謝你告訴我你的想法,我們想法雖然不同,但是我尊重你。」

思辨力+情緒調節力,是人與人溝通的兩大武器。

冷眼旁觀也是造成歧視和霸凌的幫兇

當我們帶孩子一起玩「猜職業」:誰是工頭、誰是設計師?

結果出人意料,只有一位同學猜到正確答案,也揭露了我們對職業、性別與外貌的刻板印象。

討論中,孩子們意識到:

「不能看外表就判斷一個人。」

「不能聽到歧視的話還裝作沒聽見。」

「當別人被欺負時,能說出口才是勇敢。」

看見、說出口,就是阻止霸凌的開始。

服務與反思

公民行動計畫:傳達正確知識是一種「社會責任」

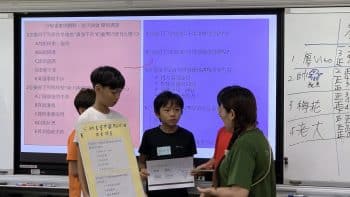

孩子們在設計公民行動方案、製作海報,並完成演練後,便進行全校師生問卷訪查,提出觀點與事實的句子讓大家辨識,並且宣導避免誤會的方法,促進人際關係和諧。

過程中,他們學習如何溝通、傾聽、也練習回應質疑。

孩子們的反思:

「低年級聽不懂,我們努力解釋給他們聽。」

「老師問我們是不是講錯了,我們就調整說法。」

「不是每個人都懂,我們要說得更清楚。」

孩子們在實際訪談的過程中明白,傳遞正確知識,是每個人的社會責任。

慶賀與反思

營隊收穫:看見多元、尊重差異,是社會和諧的關鍵要素

緊湊的活動節奏,終於在完成校園內的公民行動任務,兩天的活動中,孩子們提出了許多深刻的學習反思:

1. 團隊合作比單打獨鬥更重要。

2. 吵架應該聚焦在「事實」,不是情緒上的觀點。

3. 要讓更多人認識「事實與觀點」,例如可以把課程內容拍成影片上傳網路。

4. 遇到和自己不一樣想法的同學,要學習尊重。

我們發現尊重這個抽象概念並不容易被理解,但透過實際服務行動,深刻體會到每個人的不同,正是共好社會的起點。